Gestartet

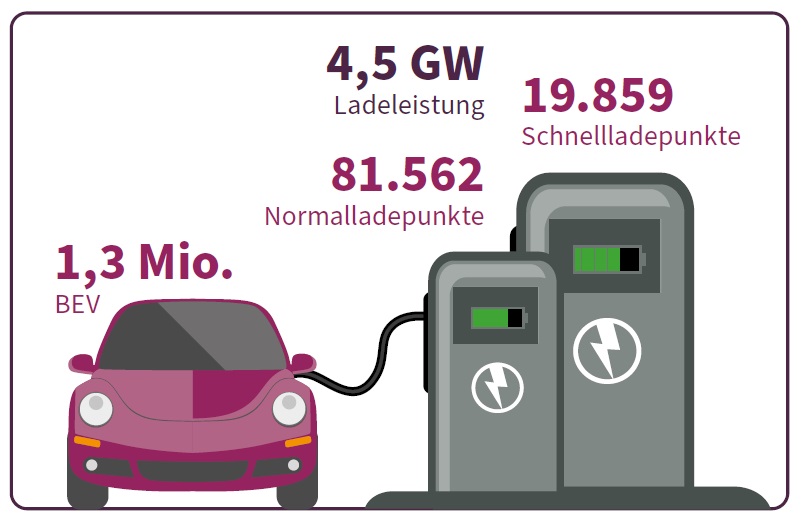

Quellen: Bundesnetzagentur, www.kba.de, BDEW

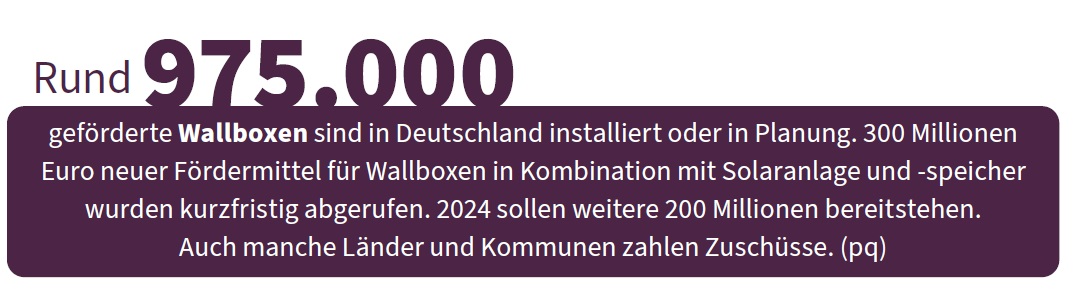

Die Verkehrswende hat begonnen, die Zulassungszahlen für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge steigen. Auch die Ladeinfrastruktur wächst kontinuierlich – sowohl im öffentlichen Raum als auch auf Firmenparkplätzen und in privaten Garagen. Private Ladepunkte müssen künftig zeitnah genehmigt werden, denn im Fall drohender Engpässe im Verteilnetz darf der Netzbetreiber steuernd eingreifen. Die bisherige Erfahrung zeigt: Last- und Lade- beziehungsweise Energiemanagementsysteme können meist gewährleisten, dass die am Anschluss verfügbare Leistung ausreicht.

Für die Versorgungswirtschaft, deren Kerngeschäft der Stromverkauf und die elektrische Infrastruktur sind, also ein wachsender Absatzmarkt und eine wertvolle Chance, sich vor Ort zu positionieren.

Die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur als Full-Service-Dienstleistung für Kommunen, Gewerbe, die Wohnungswirtschaft oder auch für Privatkund:innen erweist sich für immer mehr Versorgungsunternehmen als erfolgversprechendes neues Geschäftsfeld. Ob ein Stadtwerk oder Versorger hier eigene Kräfte bereitstellen oder auf Partner setzen möchte, bleibt ihm überlassen, denn zahlreiche Anbieter unterstützen mit Lösungen und Dienstleistungen für die Rolle des Charge Point Providers (CPO).

Auch beim Thema Ladestrom und Ladekarte sind Stadtwerke, die passende (flexible) Tarife und Abrechnungsservices für gewerbliche Kund:innen anbieten, in einer guten Ausgangsposition. Dass die konventionellen Systeme die Prozesse des Emobility Providers (EMP) noch nicht unterstützen, sollte interessierte Unternehmen nicht abhalten – auch hier gibt es Dienstleister und Lösungen.

Die Herausforderung wird nun darin bestehen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, interessierte Kund:innen zu identifizieren und erfolgreich anzusprechen. (pq)

Ladestrom

SachsenEnergie bietet Ladestrom als eigenständiges Produkt an und hat den Stromabsatz über die eigene Ladeinfrastruktur seit Anfang 2022 um 25 Prozent gesteigert. Etwa die Hälfte der Nutzer:innen der Ladekarte oder -App haben keinen Strom- oder Gasvertrag bei SachsenEnergie. Zum Angebot gehören Bezahlmöglichkeiten per Paypal oder Smartphone, Roaming in einem Verbund mit über 80.000 Ladesäulen sowie eine Lade-App mit vielfältigen Funktionen. Geschäftskunden profitieren zum Beispiel von der Erfassung, Tarifierung und Abrechnung von Heimladevorgängen für Firmenfahrzeuge. Die Bereitstellung und Abrechnung des Ladestromangebots erfolgt über die integrierte Plattform m8mit. (pq)

www.m8mit.de

www.sachsenenergie.de

Laden am Arbeitsplatz ausbaufähig

Knapp 80 Prozent der Besitzer:innen nutzen ihre Elektrofahrzeuge auch für die Fahrt zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Derzeit nutzen jedoch nur 33 Prozent der Befragten die Ladepunkte ihres Arbeitgebers, die mehrheitlich nur für Dienstwagen zur Verfügung stehen. Nur 48 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Arbeitgeber auch für Privatwagen die Stromkosten übernimmt. (bs)

Stadtwerke München automatisieren Abrechnung

Ladesäulen der SWM. Foto: Stadtwerke München GmbH

Um die Abrechnungsprozesse an Ladesäulen zu automatisieren, nutzen die Stadtwerke München (SWM) die Softwarelösung PSImarket. Diese erfasst die genauen Daten des Ladevorgangs und übermittelt diese an das System. Aus diesen Daten und den vordefinierten Tarifen errechnet das System den Betrag und erstellt die Rechnung. Für die SWM als großes kommunales Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen bedeutet die Kooperation eine erhebliche Entlastung im Abrechnungsprozess der stark schwankenden Ladevorgänge. (pms)

Im Gespräch mit…

Gerwin Wagner Abteilungsleiter Netzstrategie & Netzvertrieb Braunschweiger Netz GmbH (BS/NETZ)

Gerwin Wagner, BS/Netz. Foto: Braunschweiger Netz GmbH

Herr Wagner, auch in Braunschweig steigt vermutlich die Zahl der Wallboxen und Ladesäulen. Macht Ihnen das Sorgen?

Als verantwortlicher Netzbetreiber für ein Verteilnetz mit über 46.000 Hausanschlüssen beschäftigen wir uns natürlich schon seit einiger Zeit mit der Frage, wie man die steigende Zahl elektrischer Verbraucher – allen voran die Elektrofahrzeuge – ins Netz integrieren kann, ohne dass es zu Engpässen kommt. Tatsächlich sehen wir kurzfristig keine Probleme. Auf mittlere Sicht kann es aber in einigen Netzabschnitten beziehungsweise bei einigen Betriebsmitteln eng werden.

Worauf stützt sich diese Erkenntnis?

Wir haben bereits vor einigen Jahren begonnen, auch für die Elektromobilität Prognosen zu entwickeln und durchzurechnen. Dabei ist die netztechnische Betrachtung übrigens nur der letzte Baustein. Vorgeschaltet haben wir unter anderem eine soziodemografische Analyse, um überhaupt eine Idee davon zu bekommen, wie sich die Elektromobilität, die Ladeinfrastruktur und das Ladeverhalten in unserem Netzgebiet entwickeln werden, wo Lastschwerpunkte entstehen werden etc. Weitere wichtige Aspekte sind die Entwicklung der Ladetechnologie und nicht zuletzt politische Vorgaben – so gibt es beispielsweise unterschiedliche Ziele im Ausbaupfad, wie in der Zusammenarbeit mit den anderen Netzbetreibern zur Erstellung des Regionalszenarios Mitte erkennbar war. Da viele dieser Rahmenbedingungen extrem dynamisch sind, müssen wir natürlich auch die Szenarien immer wieder anpassen. So waren wir ursprünglich von 40.000 Elektrofahrzeugen bis 2030 ausgegangen, inzwischen sind wir bei 80.000.

An einer wie auch immer gearteten Steuerung führt also kein Weg vorbei.

Definitiv – und genau das haben wir zweieinhalb Jahre lang in einem umfangreichen Feldversuch getestet: 35 Haushalte in einem Neubaugebiet mit vielen Wärmepumpen und PV-Anlagen und in einem gewachsenen Stadtteil mit Einfamilienhäusern erhielten elektrische Leasingfahrzeuge, Wallboxen sowie ein Energiemanagementsystem (HEMS), das die Ladevorgänge steuert, inklusive App. Die Kund:innen konnten drei mögliche Lademodi mit unterschiedlichen Netzentgelten wählen. Parallel haben wir die betroffenen Stationen mit Messtechnik ausgestattet, um die tatsächliche Situation im Netz und die Auswirkungen der unterschiedlichen Ladeformen zu testen. Gleichzeitig haben wir in dem Zusammenhang auch unterschiedliche Softwarelösungen und Kommunikationstechniken getestet und – ganz wichtig – die Prozesse einfach mal operativ durchgeführt.

Welche Optionen hatten die Kund:innen denn konkret?

Wir hatten uns im Vorfeld drei mögliche Szenarien überlegt: HT/NT, flexible Netzentgelte und ungesteuert. Unsere Intention war es, die Kund:innen zum Laden während der Schwachlastzeiten mit den geringsten Netzentgelten als Anreiz zu bewegen. Über eine App konnten die Kund:innen vorab wählen, über welches Szenario sie

laden möchten.

Und was konnten Sie feststellen?

Aus Netzsicht wäre Stand heute alles möglich: Beim ungesteuerten Laden ergeben sich zwar Gleichzeitigkeiten, die aber noch nicht problematisch sind. Wir hatten keine Überlastungen – vermutlich auch, weil die Fahrzeuge eben zunehmend auch unterwegs geladen werden. Um das genauer bewerten zu können, wären Daten aus den Fahrzeugen hilfreich – etwa zu Ladeverhalten oder zum „Füllstand“ der Batterie. Die bekommen wir leider nicht. Insbesondere die Anreizgebung über die verminderten Netzentgelte hatte eine erkennbar positive Auswirkung auf die Lastkurve. Wir haben festgestellt, dass die Lastspitze um etwa 15 Prozent gesenkt werden konnte.

Also sind Sie bestens gerüstet, wenn die Festlegungen der BNetzA zum § 14a im Januar 2024 in Kraft treten?

Theoretisch ja, zumindest was die erste Stufe – das präventive

Laden – angeht. Aber selbst hier wird die praktische Umsetzung schon spannend.

In welcher Hinsicht?

Wir benötigen ja zumindest an den potenziellen „Hotspots“ im Netz Daten aus den Betriebsmitteln, um überhaupt Steuerungsbedarf zu erkennen und nachzuweisen, sprich: Mess- und Kommunikationstechnik in den Stationen und entsprechende Analysetools. Das ist alles auf einem guten Weg, aber die Beschaffung und Implementierung ist eben nicht in ein paar Wochen erledigt, von den Kosten einmal gar nicht zu reden. Am Hausanschluss soll die Steuerung dann über das intelligente Messsystem erfolgen. Zudem müssen wir natürlich die Vorgaben der Bundesnetzagentur zu den Steuerungsprozessen und den Vergütungsmodellen in unseren Systemen skalierbar umsetzen. Die kennen wir aber erst seit einigen Tagen.

Ist die Steuerung denn zu schaffen?

Wir sind gut vorbereitet. Außerdem steigt die Anzahl der Elektrofahrzeuge und Ladepunkte nicht spontan, sondern sukzessive an, so dass wir unsere Infrastruktur vorausschauend darauf ausrichten können. (pq)

Standortsuche

Die Lösung SpotOne von E.ON generiert Empfehlungen für die am besten geeigneten Standorte zum Bau von Ladestationen. Es berücksichtigt in der Suchanfrage Parameter wie Ladekapazität, die Lage und die Gesamtladekapazität und gibt bestmögliche Positionen für die Installation zurück. Zu jeder empfohlenen Position werden geschätzte Umsetzbarkeit und Errichtungskosten angezeigt sowie eine geschätzte Vorhersage über Nutzung und Verbrauch aufgestellt. (pq)

Vorbereitet

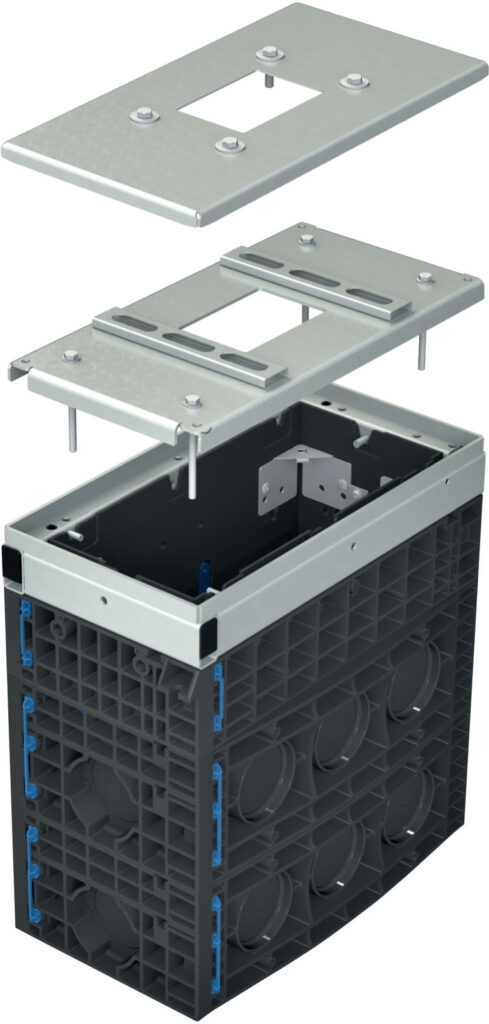

Das leicht zu installierende Ladesäulenfundament EK980 besitzt Aufnahmen zu allen gängigen Ladesäu- len und Wallbox-Stelen (z.B. Mennekes, ABL, Wirelane, innogy, Compleo, KEBA, etc.). (Foto: Langmatz)

Langmatz bietet ein Ladesäulenfundament aus Kunststoff, auf das jede marktübliche Ladesäule oder Wallbox-Stele passt. Der Vorteil: Mit dem leicht zu installierenden Fundament lässt sich Ladeinfrastruktur heute kostengünstig vorbereiten und morgen jederzeit erweitern. (pq)

Flexibilität: Neue Währung im Energiesystem

Mit seinem neuen Produkt eyond ermöglicht The Mobility House Privatkund:innen, ihre E-Fahrzeuge nicht nur kostengünstig zu laden, sondern mit der vorhandenen Ladeflexibilität zu einer erfolgreichen Energiewende beizutragen. Mittels der eigens entwickelten Technologie vermarktet The Mobility House die gewonnene Flexibilität an den Strommärkten und gibt die finanziellen Vorteile an seine Kund:innen weiter. Konkret werden dank eyond die Ladevorgänge in Zeitfenster gelegt, in denen erneuerbare Energien verfügbar oder sogar überschüssig sind und die sonstige Last im Stromnetz gering ist – eyond Kund:innen bekommen davon allerdings nichts mit: Sie definieren ihren Bedarf hinsichtlich des Zielladezustands ihres E-Fahrzeugs und die Abfahrtszeit, den Rest erledigt die Technologie im Hintergrund. (pq)

Tiefgehend

Bild: LEW / Thorsten Franzisi

Die Bewohner:innen einer Wohnanlage in Donauwörth können nun ihr E-Auto bequem in der Tiefgarage aufladen. Dafür sorgt die „LEW Ladelösung Tiefgarage“. Bis zu fünfzehn Parteien können in der Tiefgarage über eine persönliche Wallbox, die sich mit der eigenen RFID-Karte freischalten lässt, direkt am Stellplatz laden. Die gemeinsame Ladeinfrastruktur wird nach vorheriger Prüfung von LEW geplant und installiert. Zur Steuerung der Ladevorgänge steht ein dynamisches Lastmanagement zur Verfügung, so dass kein weiterer Umbau des Hausanschlusses nötig ist. (pq)

E-Auto als Stromspeicher

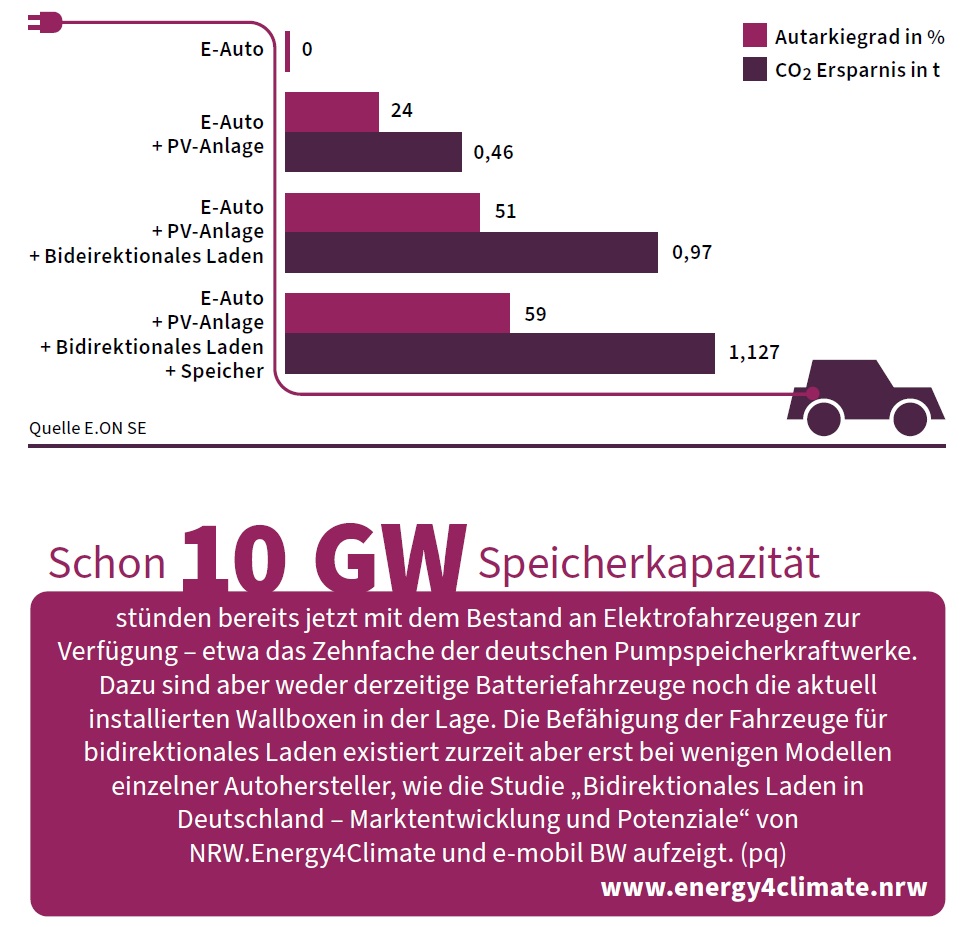

Im Rahmen des Projekts Bi-ClEVer zeigte sich, dass sich der Autarkiegrad, also der Grad an Unabhängigkeit vom allgemeinen Stromnetz, von Solaranlagenbesitzern mit E-Auto durch bidirektionales Laden mehr als verdoppeln kann. (pq)

Regelreserve für das Netz

The smarter E Europe 2024

Foto: Solar Promotion GmbH

„Accelerating Integrated Energy Solutions“ – dieses Ziel verfolgt The smarter E Europe, Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft. Im Kontext einer zukunftsfähigen Energiewelt stehen erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Digitalisierung für eine nachhaltige Energieversorgung 24/7 in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr im Fokus. The smarter E Europe vereint die vier Fachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe. Sie findet vom 19.–21. Juni 2024 auf der Messe München statt. (pq)

Bidirektionales Laden im Gleichstromnetz

Im Verbundprojekt eMobiGrid entwickeln Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft Technologien, mit denen Elektrofahrzeuge netzverträglich in lokalen DC-Netzen geladen werden können. Diese ermöglichen eine verlustarme Kopplung von Batteriespeichern, Photovoltaikanlagen, Windrädern und Wasserstofftechnologien und entlasten Stromnetze, die nur schwach ausgebaut sind. Die lokalen Gleichstromnetze werden ihrerseits mit dem übergeordneten Wechselstromnetz gekoppelt. Ein solches lokales DC-Netz ist bereits Teil des Energiemanagements am Fraunhofer IISB. Im Projekt eMobiGrid entwickelt jetzt die Gruppe DC-Netze am IISB unter der Leitung von Bernd Wunder einen besonders flexiblen, isolierenden DC/DC-Wandler. Dieser Wandler ist speziell für das bidirektionale Gleichstrom-Laden optimiert. (pq)

Weltrekord: Studierende entwickeln reichweitenstärkstes Elektroauto

Weit, weiter, „muc022“ – das Wettbewerbsfahrzeug des TUfast Eco Teams der Technischen Universität München (TUM) ist offiziell das Elektroauto mit der weltweit größten Reichweite. Im Rahmen der IAA Mobility kämpfte das Team am Flughafen München um den neuen Weltrekord und legte mit dem Elektroauto „muc022“ in 99 Stunden Fahrzeit 2.573,79 Kilometer zurück. Der bisherige Rekord von 1.608,54 Kilometern wurde bereits nach vier Tagen übertroffen, weitere zwei Tage hielt die 15,5 Kilowattstunden starke Batterie. Damit verbrauchte das TUfast Eco-Team 0,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, was im direkten Vergleich mit extrem sparsamen Serienfahrzeugen, die rund 13 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbrauchen, äußerst gering ist. (pms)