Mehr Tempo

Die Messlatte liegt hoch: Deutschland will als eines der ersten Industrieländer bis 2045 vollständig klimaneutral werden. Wenn wir 2030 80 Prozent unseres Bruttostromverbrauchs aus Erneuerbaren Energien beziehen wollen, müssen wir Genehmigungsverfahren sowie den Ausbau der Erneuerbaren und den korrespondierenden Netzausbau beschleunigen und vor allem die Digitalisierung vorantreiben. Hier gibt es gute Nachrichten: Ab 1. Januar 2024 müssen Netzbetreiber ihren Kunden nach § 6 und § 19 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) ermöglichen, Netzanschlüsse für Verbrauchsanlagen über ihre Website zu beantragen. Außerdem müssen bis 1. Januar 2025 Netzanschlussanträge für Erzeugungsanlagen bis 30 KW installierte Leistung nach § 8 Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) über ein Webportal digitalisiert und vereinheitlicht sein.

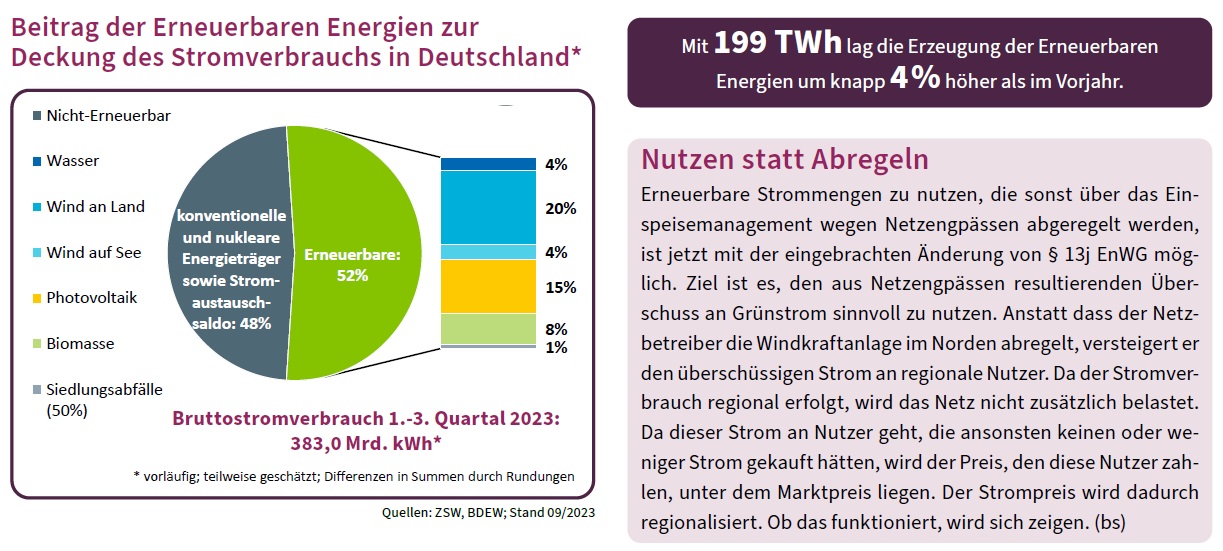

Auch geben die aktuellen Zahlen zum Beitrag der Erneuerbaren Energien zur Deckung des Stromverbrauchs in Deutschland Anlass zu Optimismus. In den ersten drei Quartalen 2023 deckten diese laut des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg einen Anteil von 52% am Stromverbrauch; ein Plus von knapp fünf Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Um die Ausbauziele zu erreichen, ist allerdings eine Vervierfachung der Ausbaugeschwindigkeit bei Windenergieanlagen an Land sowie eine Verdreifachung des Photovoltaik-Ausbaus notwendig. Daher ist es gut, dass sich die Bundesregierung im November auf den Deutschlandpakt geeinigt hat, um Planungs- und Genehmigungsverfahren voranzutreiben. (bs)

Batterien mit BoFiT wirtschaftlicher betreiben

Volue-Lösungen optimieren Stromspeichereinsatz und -vermarktung

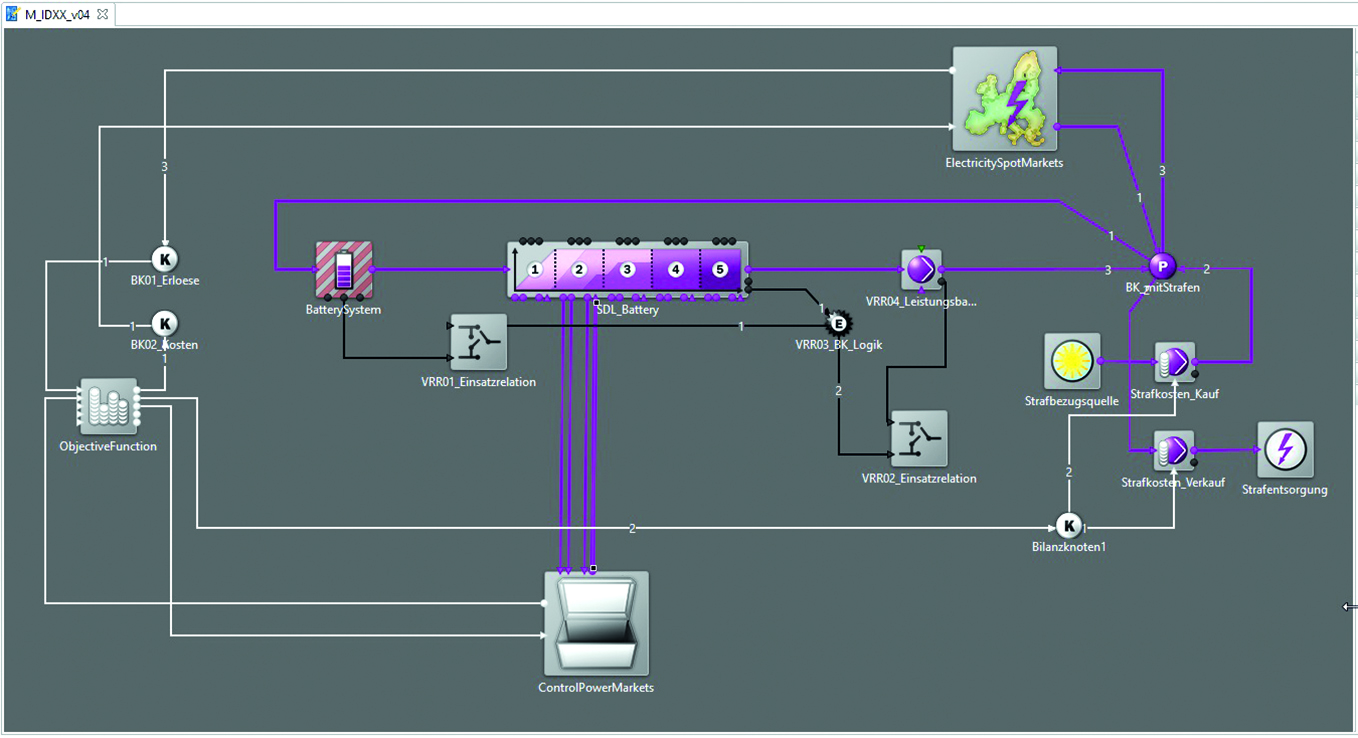

Basis der Anlagenoptimierung in BoFiT ist ein Modell, in dem die technischen Anlagen sowie die Märkte und Verpflichtungen abgebildet sind. Auf Basis des Modells und von Daten und Prognosen errechnet BoFiT Pläne für den idealen Anlageneinsatz. (Bild: Volue)

Maximalen wirtschaftlichen Nutzen entfalten Großbatterien, wenn sie nicht nur systemintern, sondern auch gegen den Strommarkt optimiert werden. Lösungen von Volue ermöglichen es zum Beispiel, Stromspeicher bestmöglich einzusetzen und automatisiert an der Epex Spot oder dem Regelenergiemarkt zu vermarkten, ohne die Kernaufgaben zu vernachlässigen.

Stromspeicher dienen zum Ausgleich der volatilen Stromerzeugung bei PV- und Windkraftwerken, minimieren Strombezugsspitzen auf Verbraucherseite und erfüllen weitere technische Aufgaben. Die Speicher verleihen den Systemen eine Flexibilität, die im Alltag oft nicht ausgenutzt wird. Es liegt nahe, diese Flexibilität zum Vermarkten an der Strombörse oder für die Teilnahme am Regelenergiemarkt zu nutzen und die Wirtschaftlichkeit so zu steigern – manche Batteriesysteme sind sogar in erster Linie hierfür konzipiert. Damit die Vermarktung spontan, schnell, risikoarm und ohne menschliche Eingriffe erfolgen kann, bietet die Volue Energy GmbH diverse Lösungen an.

Optimierungsmöglichkeiten erschließen

Die Einsatzmöglichkeiten der Volue-Lösungen sind vielfältig, zum Beispiel können sie:

• das Angebot und Bereitstellen von Primär- und Sekundärregelleistung automatisieren,

• An- und Verkaufschancen am Intraday- und Day-Ahead-Markt bestmöglich nutzen,

• die Einspeisung grünen Stroms zeitversetzt und erlösorientiert managen oder

• kostenintensive Verbrauchsspitzen minimieren.

Denkbar sind auch Kombinationen der genannten Aufgaben sowie weitere Einsatzmöglichkeiten.

Chancen am Markt vollautomatisiert wahrnehmen

Zur Optimierung des Anlageneinsatzes dient das Volue-Modul BoFiT. In ihm werden die technische Anlage inklusive der Batterie, der Markt und etwaige Vertragsverpflichtungen abgebildet. In diesem Modell werden alle Rahmenbedingungen hinterlegt, zum Beispiel Ladekennlinien der Stromspeicher, die Kennlinien, Betriebskosten und Verfügbarkeiten der Energieerzeuger, zudem die Verbraucher bzw. Lieferverpflichtungen sowie die An- und Verkaufsoptionen (z.B. Epex Spot, Regelenergiemarkt oder lokale Märkte). Auf Basis dieses Modells sowie der Prognosen für Wetter und Erzeugungsleistung, Verbrauch, Preisentwicklung etc. und aktueller Anlagen- und Marktdaten erarbeitet BoFiT Vorschläge für einen wirtschaftlich optimierten Einsatz der Batteriesysteme bzw. der Gesamtanlage.

Ergänzend bietet Volue die relevanten Energiemarktdaten und Prognosen (Insights) sowie Trading-Lösungen (z.B. Algo Trader), die den Börsenhandel automatisieren können. Zudem erstellt Volue Ancitra automatisch Gebote für den Regelenergiemarkt. Das Zusammenspiel der Lösungen gestattet es, den Anlageneinsatz sowie die Vermarktung sogar vollautomatisch ablaufen zu lassen, sodass die wirtschaftliche Optimierung auch in schichtfreien Zeiten erfolgen kann.

Beispiele für die Batterieoptimierung

Zum Einsatz kommen Volue-Lösungen zum Beispiel bei der EnspireME GmbH, die mit ihrem BESS (Battery Energy Storage System) Regelleistung anbietet. Die Volkswagen Group Charging GmbH hat dieses Jahr auf Basis der Volue-Lösungen BoFiT, Insights sowie des Algo Traders und eines Batteriemanagements ein System zur Vermarktung von Second-Life-Batterien an der Strombörse in Betrieb genommen.

Möglich sind auch komplexere Anwendungen, etwa das Optimieren von PV-Einspeisung und E-Auto-Ladestationen. Hierbei bewirken eine Batterieeinsatzplanung und der automatisierte Handel einen Mehrfachnutzen:

• Stromüberschüsse lassen sich zeitversetzt zu höheren Preisen an der Börse verkaufen.

• Das Abregeln der Einspeisung wegen drohender Netzüberlastung wird möglichst vermieden.

• Bei geringer PV-Erzeugung lässt sich Strom vorausschauend zu günstigen Konditionen beschaffen.

• Leistungsspitzen bei hohen Ladelasten werden verringert.

Da die Volue-Lösungen auch außerhalb des Stromsektors anwendbar sind, können Anwender mit ihnen auch umfassende System wie virtuelle Kraftwerke, Anlagenparks mit Sektorenkopplung und weitere Energiesysteme optimieren.

Kontakt | Impressum

Volue Energy GmbH

Habsburgerallee 13

52064 Aachen

Tel. +49 241 51804-172

marketing@volue.com

Kommunen beteiligen

Anfang 2023 wurde in § 6 EEG die Möglichkeit zur finanziellen Beteiligung von Kommunen auf Bestandsanlagen ausgeweitet. Seither treffen immer mehr Kommunen vertragliche Regelungen mit Betreibern von Wind- und PV-Anlagen über eine feste Beteiligung an den erzeugten Strommengen. Daraus resultieren erhebliche bürokratische Herausforderungen für Betreiber: die korrekte und rechtssichere Vergütung der Kommunen sowie die Abwicklung der Rückerstattungen bei den Netzbetreibern. Um die bürokratischen Aufwände für Betreiber zu minimieren, hat node.energy eine Softwarelösung entwickelt, mit der die rechtssichere Abwicklung der Berechnung, Gutschriftenerstellung und Rückerstattung für Betreiber automatisiert wird. (bs)

61,2% der deutschen Unternehmer:innen…

… können sich vorstellen, eine Ökostromanlage für das Firmengelände anzuschaffen. Als Gründe nennen die Befragten Kostenersparnis und mehr Unabhängigkeit vom Strommarkt sowie den Wunsch, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und das Klima zu schützen. (pq)

Aufwind an Land

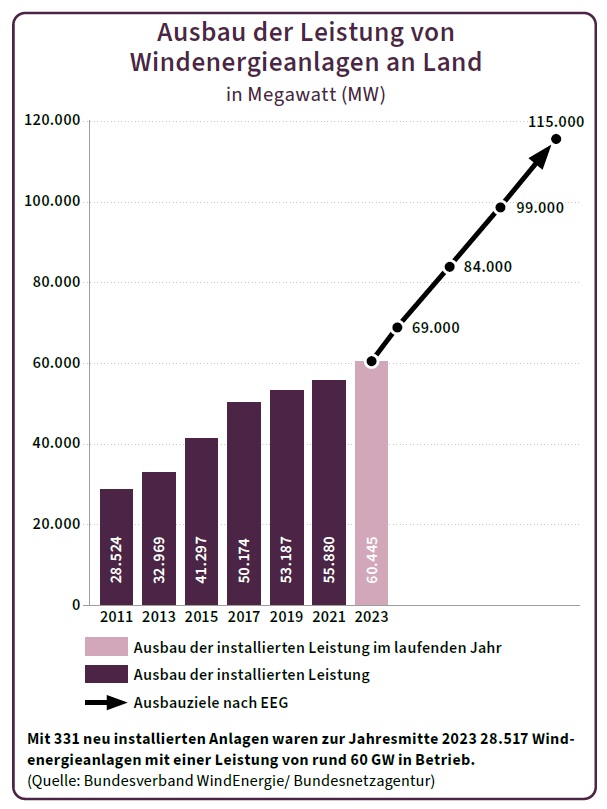

Mit der letzten Ausschreibung Wind an Land am 1.11.2023 endet ein starkes Jahr. Bis August wurde laut dem Bundesverband WindEnergie (BWE) mit 4.410 MW bereits das höchste Volumen seit Start des Ausschreibungsmodells bezuschlagt. Jetzt sind weitere 3.192 MW ausgeschrieben. Das ist eine gute Basis für den geplanten Ausbau auf 115 GW bis 2030. Neben der unzureichenden Flächenausweisung hemmen vor allem lange Genehmigungsverfahren den Ausbau der Windenergie. Diese dauern im Schnitt 22 Monate, wie der jüngste Bericht des Bund-Länder-Kooperationsausschusses zeigt. Zahlreiche Windkraftunternehmen haben nun die Behörden wegen Untätigkeit verklagt. (bs)

Automatisierte visuelle Inspektion

Foto: TOPseven

Eine neue Kameradrohne von TOP seven nutzt KI-basierte Softwaretechnologie für die visuelle Inspektion und die berührungslose Blitzschutzprüfung von Windenergieanlagen. Bislang wurden diese Aufgaben vorrangig von Industriekletterern übernommen. (pq)

Knappe Flächen

Bis 2032 sollen zwei Prozent der Bundesfläche für Windenergie zur Verfügung stehen. Insgesamt waren zum Stichtag am 31. Dezember 2022 laut BWE zwischen 0,81 und 0,89 Prozent für die Windenergie ausgewiesen. Aktuell ist Hessen das einzige Bundesland, das seinen Flächenbeitragswert für 2027 schon erreicht. Besonderer Nachholbedarf besteht in den südlichen Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen, wo aktuell aus Windkraft unter 10 KW/km² erzeugt werden. Schleswig-Holstein steht mit einer Leistungsdichte über 500 KW/km² an der Spitze. (bs)

Windrad aus dem 3D-Drucker

In einem Pilotprojekt sollen Schulgebäude mit vertikalachsigen Windkraftanlagen ausgestattet werden. Entwickelt und untersucht werden diese von der Forschungsgruppe um Professor Uygun von der Constructor University, Bremen, wo die vertikalen Windkraftanlagen im eigenen 3D-Drucker gefertigt werden. (bs)

www.metropolregion-nordwest.de

Leiser Optimismus

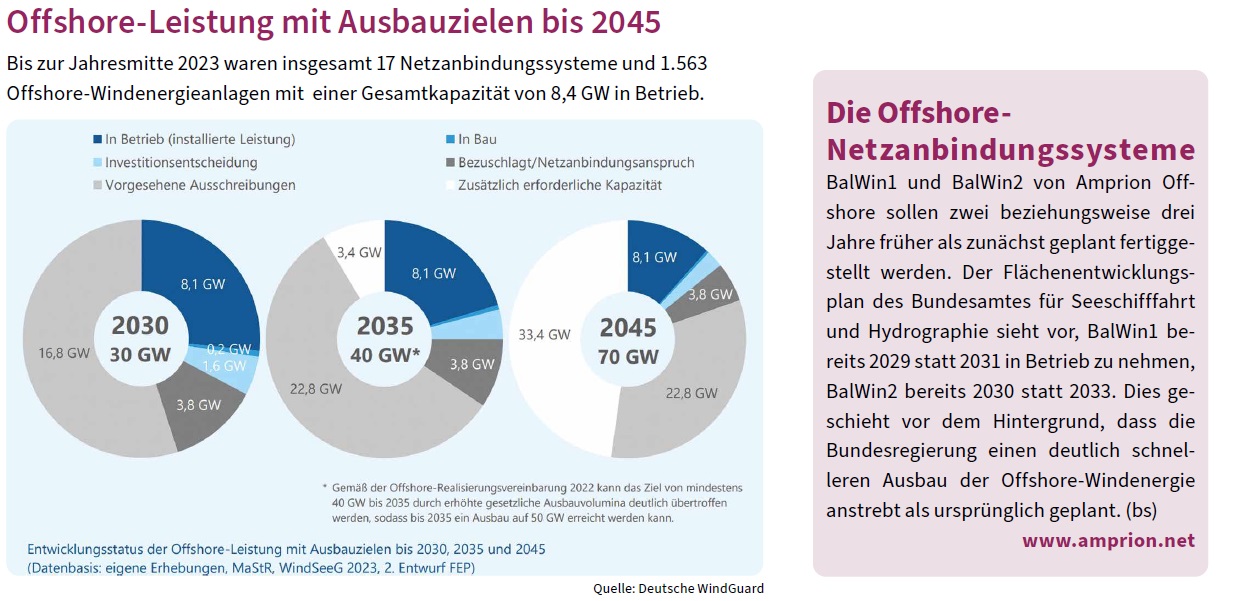

Die Ziele sind klar: Windkraft auf See soll zur wichtigsten Energiequelle werden. Zwar klafft zwischen den Ausbauzielen und Produktionskapazitäten noch eine enorme Lücke, aber die Ergebnisse der Offshore-Windausschreibungen im Juli 2023 geben Anlass zu Optimismus. In der Ausschreibungsrunde wurde der Bau neuer Offshore-Windkraftanlagen mit einer Leistung von 7 GW vergeben. Ein wichtiger Beitrag, um die installierte Leistung an Offshore-Windenergie in Deutschland von aktuell (Stand Juni 2023) 8,4 GW auf mindestens 30 GW bis 2030 und mindestens 70 GW bis 2045 zu steigern. (bs)

Arcadis Ost 1

Foto: Parkwind

Im Offshore-Windpark Arcadis Ost 1 wurden 27 Windräder mit einer Leistung von 257 MW nordöstlich der Insel Rügen vollständig schwimmend installiert. Die letzten drei Vestas V175 9,5 MW Turbinen wurden im November 2023 installiert. (bs)

Offshore Windpark He Dreiht

Foto (Symbolbild): EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Fotograf Rolf Otzipka)

Für den geplanten 900 MW Offshore Windpark He Dreiht hat die EnBW einen Stromabnahmevertrag über 50 MW mit dem Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Robert Bosch GmbH geschlossen. Die Leistung entspricht jährlich etwa 200 Gigawattstunden Strom. Das sogenannte Power Purchase Agreement (PPA) hat eine Laufzeit von 15 Jahren beginnend ab 2026. (bs)

Automatisierte Drohnentechnik

Foto: Deutsche Windtechnik AG

Anfang Juni haben die Sachverständigen der Deutschen Windtechnik eine groß angelegte Offshore-Inspektionskampagne mittels automatisierter Drohnentechnik erfolgreich abgewickelt. Der Einsatz umfasste die Wiederkehrende Prüfung der Rotorblätter im Offshore-Windpark (OWP) Butendiek mit 80 Windenergieanlagen vom Typ Siemens SWT 3,6-120. Wegbereitend für das Vorgehen waren die Weiterentwicklungen der Drohnentechnik sowie neue Vorgaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), die neben der bewährten Seilzugangstechnik auch fernoptische Inspektionsverfahren zulassen. (bs)

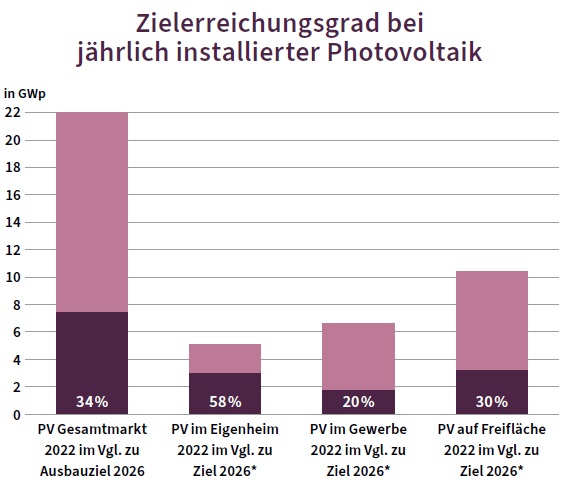

Solar-Turbo

Der Zubau neuer Photovoltaik-Anlagen kommt mit hohem Tempo voran: Mit gut 10 GW installierter Leistung in den ersten drei Quartalen 2023 wurde laut Bundesregierung das Zubauziel für 2023 von 9 GW bereits übertroffen. Treibende Kraft des Ausbaubooms waren nach Analysen der Digitalplattform Zolar vor allem private Haushalte mit einem Anteil von 54 Prozent am PV-Ausbau, die mit Balkonkraftwerken, Fassaden-PV und Solar-Dachanlagen bis 30 kWp dieses Jahr bereits 5,58 GW ans Netz gebracht haben. Weiterer Bürokratieabbau ist vom „Solarpaket I“ zu erwarten. Durch deutliche Vereinfachungen für PV-Anlagen jeder Größenordnung und Nutzungsform soll der Zubau von PV-Kapazitäten erheblich beschleunigt werden – und das ist notwendig, sollen die Ausbauziele bis 2030 erreicht werden. 2023 sollen 9 GW, 2024 13 GW und 2025 18 GW Solarleistung dazu kommen. Ab 2026 soll dann sogar mehr als dreimal so viel zugebaut werden, also 22 GW. Der Zubau soll sich etwa zur Hälfte aus Freiflächen und zur anderen Hälfte aus Dachanlagen ergeben. (bs)

Quelle: Statista, www.bundesregierung.de

Schneller am Netz

Beim sogenannten Netzanschlusszertifizierungsprozess für Solaranlagen über 135 kW muss projektspezifisch nachgewiesen werden, dass alle Anforderungen des Netzbetreibers erfüllt werden. Das Greentech-Unternehmen Carbonfreed hat mit Gridcert eine KI-gestützte Lösung entwickelt, um das gesamte Verfahren zu digitalisieren und zu beschleunigen. Projektplaner können den gesamten Zertifizierungsprozess vollständig über Gridcert durchführen, was die Bearbeitungszeit nach Angaben des Unternehmens von mehreren Monaten auf wenige Wochen verkürzt. Mittlerweile hat das CarbonFreed-Team bereits mehr als 700 Anlagen ans Netz gebracht. (bs)

Eigener Solarstrom…

… auch ohne Dach – diese Möglichkeit eröffnet RemoteSolar. Die Kund:innen mieten Solarmodule mit der gewünschten Leistung und Batteriespeicherkapazität für eine Laufzeit von 20 Jahren. Die Anlagen stehen in unterschiedlichen deutschen Solarparks und können über Seriennummern den jeweiligen Mieter:innen zugeordnet werden. Sobald die gemietete Anlage Strom produziert, wird dieser für einen Cent pro kWh zuzüglich Netzentgelten und Gebühren geliefert. Bei einer 10 kWp Solaranlage mit

einem 5 kWh Energiespeicher ergibt sich inklusive Anlagenmiete ein Bruttostrompreis von 0,24 Euro pro kWh. Überschüssiger Strom wird lokal gespeichert und kann später entweder für den eigenen Verbrauch genutzt oder über die sogenannte RemoteCloud mit anderen Verbraucher:innen geteilt werden, deren eigener Strom bereits verbraucht ist. Der Strom aus der RemoteCloud ist zu einem Festpreis von 25 Cent pro kWh abrufbar. (bs)

125 MW mit Bürgerbeteiligung

Die Freiflächen-Solaranlage in Bundorf umfasst eine Fläche von 125 Hektar.

(Foto: EGIS eG, Maxsolar GmbH)

Im unterfränkischen Bundorf ging am 28. September einer der größten Solarparks in Deutschland ans Netz. Etwa ein Drittel der 125 Megawatt großen Erneuerbaren-Energien-Anlage wurde in Bürgerhand realisiert. Der Solarpark erzeugt mit knapp einer viertel Million Photovoltaikmodulen genug Strom, um rechnerisch knapp 40.000 Vier-Personen-Haushalte zu versorgen. Pro Jahr spart die Gemeinde Bundorf durch den Solarpark rund 90.000 Tonnen CO2 ein. Eine Teilfläche mit zwei Megawatt installierter Leistung speist zudem Energie in eine neu errichtete Fernwärmeleitung ein. (bs)

Notwendiger Beitrag einzelner Marktsegmente nach eigener Schätzung auf Basis EEG 2023 Quelle: BSW auf Basis Marktstammdatenregister (Inbetriebnahme der PV-Einheit). Stand 27.06.2023. EEG 2023

Do it yourself

Foto: Osnatech

Für versierte Heimwerker bietet die OSNATECH GmbH eine vollwertige PV-Anlage aus 20 Canadian Solar 410-Watt-PV Modulen,

einem Deye Wechselrichter und einem Vestwoods 5-kW-Speicher zur Selbstmontage. Nur den Anschluss an das öffentliche Stromnetz und die Hauseinspeisung muss ein Elektroinstallateur vornehmen. (bs)

Solarpaket I

Foto: Diyana-Dimitrova / Sutterstock.com

Freiflächenanlagen

Landwirtschaftliche Flächen in benachteiligten Gebieten dürfen grundsätzlich für den Bau von PV-Freiflächenanlagen genutzt werden. Deutschlandweit dürfen insgesamt 100 GW Photovoltaik auf diesen Flächen installiert werden. Die Länder haben allerdings eine Opt-out-Option. Für diese „besonderen“ Solaranlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, Gewässern („Floating-PV“) oder Parkplätzen wird es separate Ausschreibungen mit eigenen Höchstwerten geben. Die Ausschreibungsmengen sollen auf bis zu 3.000 MW im Jahr steigen.

Gewerbeimmobilien

Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 KW sind nicht mehr zur Direktvermarktung verpflichtet. Sie können künftig ihre Überschussmengen ohne Vergütung – aber auch ohne Direktvermarktungskosten – an den Netzbetreiber weitergeben. Zudem soll zukünftig ein Anlagenzertifikat erst ab einer Einspeiseleistung von 270 KW oder einer installierten Leistung von mehr als 500 KW erforderlich sein.

Private Dachanlagen

Die Grenze für das bestehende vereinfachte Netzanschlussverfahren wird von bisher 10,8 KW auf 30 KW angehoben. PV-Anlagen bis 25 KW müssen nicht mehr zwingend steuerbar sein.

Balkonkraftwerke: Für Balkon-PV-Anlagen (neu: bis 2.000 Watt) soll die vorherige Anmeldung beim Netzbetreiber entfallen und die Anmeldung im Marktstammdatenregister auf wenige Daten beschränkt werden.

Mehrfamilienhäuser

Durch die neue sogenannte „Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“ kann Dachsolarstrom künftig direkt an die Mieter:innen des Hauses weitergegeben werden. Der Umweg über die Einspeisung des günstigen Dachstroms in das allgemeine Stromnetz entfällt.

Mieterstrom:

Mieterstrom wird in Zukunft auch auf gewerblichen Gebäuden und Nebenanlagen wie Garagen gefördert, solange der Stromverbrauch ohne Netzdurchleitung erfolgt. (bs)

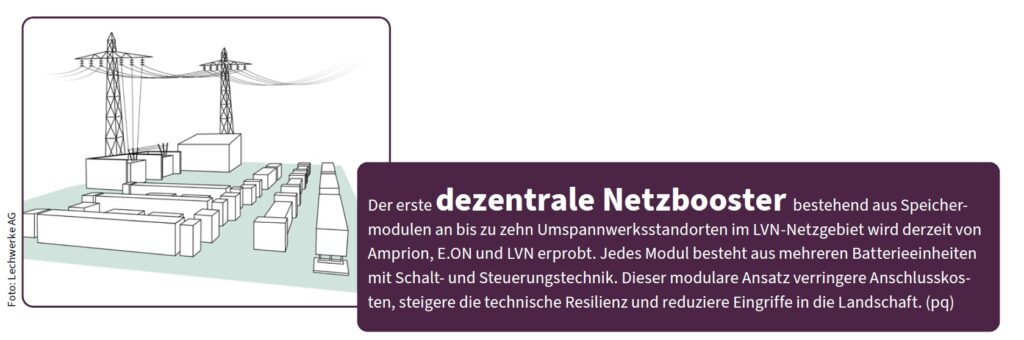

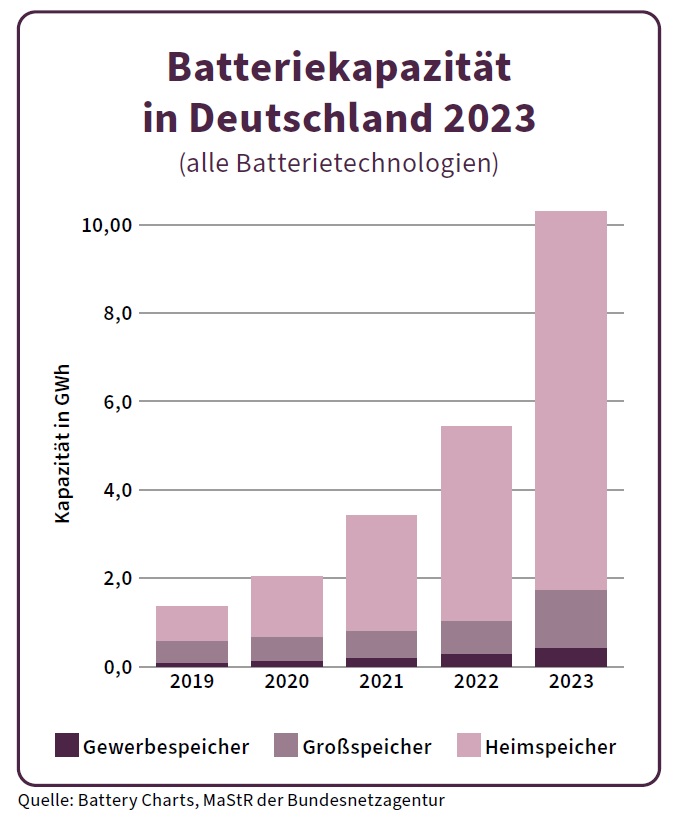

Die neuen Helden

Energie speichern, wenn sie im Überschuss vorhanden ist, und bereitstellen, wenn Mangel besteht – mit diesem einfachen Prinzip lassen sich Ungleichgewichte zwischen volatiler Einspeisung aus Erneuerbaren Energien und elektrischem Verbrauch ausgleichen. Dass sich das lohnt, zeigt der aktuelle Heimspeicher-Boom: Anfang November waren im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur über 980.000 Heimspeicher „behind-the-meter“ registriert, fast doppelt so viele wie im Vorjahresmonat. Gebündelt können diese Flexibilitäten auch vermarktet werden. Großspeicher erzielen im Intradayhandel sowie an den Regelenergiemärkten bereits solide Erträge und wirken damit indirekt auch stabilisierend auf die Strompreise und Netzentgelte. Erste Netzbooster-Projekte zeigen, dass Speicher zunehmend auch zur physikalischen Stabilisierung der Netze beitragen können. Mit der Anerkennung als eigene Kategorie zwischen Verbraucher und Erzeuger wird ihr Einsatz wirtschaftlicher, allerdings sind weitere Hindernisse zu beseitigen: Eine langfristige Befreiung von Netzentgelten und eine konsequente Umsetzung der neuen Rolle im Energierecht und den technischen Richtlinien wären ein guter Schritt, um Speicher als feste Bestandteile der Energiewende zu etablieren. (bs)

Grünes Licht für Mega-Projekt

Foto: Kyon Energy

Projektierer Kyon Energy hat die Genehmigung für ein neues 275-MWh-Batteriegroßspeicherprojekt in Alfeld, Niedersachsen, erhalten. Mit einer Speicherleistung von 137,5 MW ist es laut Kyon das bislang größte genehmigte Speicherprojekt in Europa. Die Inbetriebnahme soll bis Ende 2025 folgen. (bs)

Das erste Solar-Speicher-Hybridkraftwerk…

Das erste Solar-Speicher-Hybridkraftwerk aus der Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur in Sachsen realisiert eine Projektgesellschaft aus den Leipziger Stadtwerken und der Qair Deutschland GmbH zusammen mit Intilion. Auf den erschlossenen Flächen in Priestewitz erzeugen 36.000 Solarmodule mit einer Kapazität von 13,5 MWp künftig jedes Jahr 14 Millionen kWh Energie. Der Intilion Großspeicher verfügt über eine Kapazität von 3,7 MWh und ermöglicht die Vermarktung überschüssiger Solarenergie an der Börse. (bs)

Die Batteriekapazität in Deutschland nimmt zu.

Zitat

Urban Windelen, Bundesgeschäftsführer des BVES

„Die Bundesnetzagentur (BNetzA) listet die Notwendigkeit von über 23 GW an Batteriespeichern im Netzentwicklungsplan auf, um die Anforderungen der Energiewende zu erfüllen. […] Neben der Netzentgeltsituation sind auch Themen wie Baukostenzuschüsse, Genehmigungsverfahren, das Ausschließlichkeitsprinzip und der privilegierte Netzzugang für Energiespeicher nach wie vor ungelöst.“

Speicher als Standard

Solarspeicher für den Solarpark Bruchsal. Foto: EnBW AG

Die EnBW setzt zukünftig standardmäßig auf Batteriespeicher in ihren Solarparks. Neben der standardmäßigen Kombination neuer Solarparks mit Batteriespeichern prüft die EnBW auch die Nachrüstung bestehender Anlagen und die zukünftige Ausstattung von Windparks mit entsprechenden Akkus. (bs)

Innovationsausschreibungen

Mit den sogenannten Innovationsausschreibungen fördert die Bundesnetzagentur seit 2020 Kombinationen aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen sowie von Wind- oder PV-Anlagen mit Speichern, die über denselben Netzverknüpfungspunkt Energie einspeisen. Die Speicher dürfen nur Energie aus den angebundenen Erzeugungsanlagen aufnehmen. Bei der letzten Ausschreibung im September 2023 wurden 53 Gebote eingereicht, nachdem es im Dezember 2022 und Mai 2023 nur fünf waren. Der Höchstwert wurde von der Bundesnetzagentur in diesem Jahr von 7,43 ct/kWh (2022) auf 9,18 ct/kWh erhöht. (bs)

Geteilte Nutzung

Im Rahmen des Forschungsprojektes MELANI untersuchen die naturstrom AG, SMA, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) und das elenia Institut der TU Braunschweig, wie Haushalte in Mehrparteienhäusern einen gemeinsamen Batteriespeicher möglichst effizient nutzen und Speicherkapazitäten untereinander handeln können. In einem Quartier in Bielefeld können die Bewohner:innen von zwei „MELANI-Häusern“ seit dem Sommer über ein Webportal jederzeit einsehen, ob sie gerade direkt aus der Photovoltaikanlage, dem Batteriespeicher oder dem öffentlichen Stromnetz versorgt werden. Die drei verschiedenen Stromqualitäten sind unterschiedlich bepreist, damit Strom bevorzugt dann verbraucht wird, wenn er günstig und umweltfreundlich „direkt vom Dach“ kommt. Zusätzlich ermöglicht das Webportal, den eigenen Anteil an der Photovoltaikanlage sowie am Batteriespeicher gegen eine Leihgebühr zeitweise abzutreten. (pq)