Zukunftsaufgabe

Die Energiewende in Deutschland hängt – buchstäblich – an den Stromnetzen. Geeignete Marktmechanismen können in Teilen verhindern, dass die physikalischen Belastungsgrenzen erreicht werden – aufheben lassen sie sich nicht. Vor diesem Hintergrund sind leistungsfähige, ausreichend dimensionierte Netze dringend erforderlich – die Hindernisse müssen hier noch deutlich schneller abgebaut werden. Transparenz und Steuerbarkeit oder einfacher: Digitalisierung auch in der Mittel- und Niederspannung sind die zweite große „Baustelle“ auf der im Zuge der Regelungen zu §14a EnWG mit hohem Tempo gearbeitet wird. Hier ist auch in den kommenden Jahren noch einiges zu tun. Gleichzeitig werden überall digitale Lücken geschlossen – teilweise sogar in Eigenregie.

Und da die Wechselwirkungen zwischen den Regelzonen, aber auch zwischen Übertragungs- und Verteilnetzen im Zuge der Dezentralisierung zunehmen, arbeiten die Verantwortlichen stärker und kreativer zusammen – vielleicht bringt das auch Fortschritte beim Redispatch 2.0. Es ist viel zu tun und jede politische und -regulatorische Unterstützung ist willkommen. (pq)

SMIGHT Grid2 Sensor Flex bei den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim

Netzmonitoring-Lösung im Massen-Rollout

Einbau von SMIGHT Grid2 Sensor Flex bei den Stadtwerken Ludwigsburg-

Kornwestheim.

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH rollen die Netzmonitoring-Lösung großflächig in ihrem Niederspannungsnetz aus, um dieses trotz der vielen hinzukommenden Variablen durch Elektromobilität, PV und Wärmepumpen kontrollierbar und sicher zu halten. Mindestens 300 ihrer insgesamt 350 Stationen planen sie mit der Plug-and-Play-Lösung zur Messung von Niederspannungsabgängen auszurüsten. Um auch schwierige Einbausituationen zum Beispiel in engen Kompaktstationen oder Kabelverteilern zu meistern, testen sie aktuell die neue Produktergänzung SMIGHT Grid2 Sensor Flex, die ab sofort verfügbar ist.

Gestartet mit fünf Pilotstationen, haben die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim mittlerweile 200 ihrer 350 Ortsnetzstationen mit der Netzmonitoring-Lösung SMIGHT Grid2 ausgestattet. Im nächsten Jahr folgt die Nachrüstung weiterer 100 Stationen mit der patentierten IoT-Lösung, die Belastungen abgangs- und phasenscharf misst und Echtzeitdaten sowie Analysen aus dem Verteilnetz liefert.

Für besonders schwierige Einbausituationen steht den Stadtwerken nun der Grid2 Sensor Flex zur Verfügung, der kompatibel zur SMIGHT-Gesamtlösung ist und sich mit den Stromsensoren mit Klappkernwandlern kombinieren lässt. Der Sensor verfügt über vier Rogowskispulen, die entspre- chend der Beschriftung (L1, L2, L3, PEN) um die isolierten Leiter des Energiekabels gelegt werden. Durch die flexible Beschaffenheit der Spulen ist der Einbau selbst in sehr engen Einbausituationen möglich. Auch Leiterquerschnitte bis 300 mm² stellen für den Grid2 Sensor Flex kein Problem dar. Die Übertragung der Daten erfolgt wie gewohnt drahtlos an das Gateway und von dort via Mobilfunk an die Webplattform SMIGHT IQ, wo die Daten aufbereitet und visualisiert werden.

Das Ziel der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim ist klar: Sie möchten ihr Niederspannungsnetz kontrollierbar und sicher halten. Mit SMIGHT Grid2 fanden sie eine Lösung, die als fundierte Planungs- und Entscheidungsgrundlage kontinuierlich Daten aus dem Netz liefert.

„Der SMIGHT Grid2 Sensor Flex ist eine optimale Ergänzung und wir kommen damit unserem Ziel eines nahezu vollflächigen Ausbaus von Netzmonitoring ein Stück näher“, erklärt Jürgen Blank, Gruppenleiter Umspannwerke und Stationstechnik.

Die Daten geben Antwort

Die neue ergänzende Sensorik ist kompatibel zur SMIGHT-Gesamtlösung.

Nicht nur Jürgen Blank und sein Team nutzen die Daten, um das Netz im Blick zu behalten, sondern auch die Kollegen und Kolleginnen in der Netzplanung: vor allem in Bezug auf den rückwärts gerichteten Strom über die installierten PV-Anlagen oder zeitlich begrenzte Auslastungen durch die Wallboxen und Ladesäulen. „Die Anschlussanfragen steigen kontinuierlich – hinzu kommt eine geschätzt hohe Dunkelziffer an Einspeisern, die nicht angemeldet werden. Mit SMIGHT Grid2 haben wir eine Lösung, mit der wir die Entwicklungen entspannt beobachten und bei Bedarf reagieren können“, sagt Jürgen Blank. „Aktuell ist unser Netz im grünen Bereich. Damit das auch so bleibt, haben wir die nötige Transparenz geschaffen. Und wir haben eine saubere Grundlage für eine fundierte Netzplanung.“

Verfügbarkeit und Produktvorstellung

Der Sensor Flex ist ab sofort bestellbar und ab Februar

2024 lieferbar. Ein Webinar zu Produkterweiterung findet

am 14.12.2023 statt.Anmeldung:

https://smight.com/webinar-dez-2023

Kontakt | Impressum

Eva Erler

Marketing & Kommunikation

Mobil: +49 1715474871

E-Mail: e.erler@smight.com

www.smight.com

MITNETZ STROM und exceeding solutions GmbH machen die Stadtwerke fit für die Niederspannung

Der Gesetzgeber macht jetzt ernst. Durch das Inkrafttreten des GNDEWs, der Novellierung des MsbG und der Anpassung von §14a des Energiewirtschaftsgesetzes sowie §9 EEG nimmt der Smart Meter Rollout Fahrt auf. Diesen Anforderungen und Technologien nimmt sich die MITNETZ STROM gemeinsam mit der exceeding solutions GmbH an und bietet den Stadtwerken Lösungen für die Smartifizierung ihrer Netze. Diese Lösungen werden erstmals auf der E-world in Essen 2024 in Halle 2 Stand 122 dem Fachpublikum präsentiert.

Exceeding solutions GmbH, mit Sitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen das integrierte Ingenieurs- und IT-Dienstleistungen anbietet und mit hoher Flexibilität individuelle Kunden- und Stadtwerksanforderungen umsetzt. Die Produktpalette umfasst Smart Metering, Smart Grid Lösungen, Prüfdienstleistungen und Testsysteme. So ist es unter anderem möglich mit dem von exceeding solutions GmbH entwickelten es:Testsystem, alle Komponenten rund um das intelligente Messsystem, welches hochsensible Daten ausliest, auf ihre Sicherheit BSI-konform zu testen. „Damals hatte diese Nische keiner so rich- tig auf dem Schirm“, erzählt Uwe Heuert, der zusammen mit Oliver Punk, das Unternehmen vor zehn Jahren gegründet hat. Die Zusammenarbeit von exceeding solutions GmbH und MITNETZ STROM seit 2016 im Bereich des Smart Meterings mündeten in einer zentralen Technologieplattform der „Smart Energy Cloud“. Die neue Systemlandschaft beinhaltet neben dem GWA & EMT Dienstleistungen zukünftig auch weitere Module wie den aktiven EMT (aEMT) und das CLS-Management für die Steuerung in der Niederspannung. Zudem bietet die „Smart Energy Cloud“ eine flexible Skalierbarkeit und schnellere Verfügbarkeit zu weiteren Modulen auf die gesamte Produktfamilie unter anderem Ersatzwertbildung, Letztverbraucher- und Netz-Visualisierung sowie die Submetering-Lösung „SensoM iMSys ready – die unabhängige Sensor-Management-Plattform“. Mit nur einer Authentifizierung kann auf alle Anwendungen zugegriffen werden, und ein einheitliches Look-and-Feel für alle Module garantiert eine höhere Usabi- lity. Schnittstellen zu allen gängigen ERP-System erhöhen den Automatisierungsgrad und die Prozesseffizienz.

Zentrale Technologieplattform für digitale Energieversorger mit ortsunabhängigem Zugriff auf alle Applikationen

„Derzeit arbeiten wir an einer Neuentwicklung und Zertifi- zierung im Bereich aEMT“, erzählt Heuert stolz. „Dafür nutzen wir die Ergebnisse aus dem Niederspannungsprojekt ‚LoVoCon‘ (Low Voltage Control) in Limbach-Oberfrohna im Erzgebirge. In diesem Testgebiet erproben wir die Steuerung von Erzeugungsanlagen und Verbrauchseinrichtungen wie Elektroautos und Wärmepumpen.“

Auch wenn heute noch keine BSI-zertifizierten CLS-Geräte am Markt verfügbar sind, entwickeln exceeding solutions GmbH und MITNETZ STROM an einer produktiven CLS & aEMT Systemlandschaft.

Team exceeding solutions und MITNETZ STROM. (Bild: MITNETZ STROM)

Manuel Kühn, Produktentwickler im Zähler- und Messwesen, MITNETZ STROM ergänzt: „Zur Zeit werden die Veränderungen im Erzeugungs- und im Bezugsverhalten mit Hilfe von TAF 10 Messdaten analysiert und visualisiert. Zielstellung ist eine standardisierte Datenplattform, die Asset- und Messdaten zur Verfügung stellt, um dann wiederrum intelligente Berechnungen und Prognosen ableiten zu können.“ Dazu ist die MITNETZ STROM im regelmäßigen Austausch mit 66 Stadtwerken innerhalb der Anwendergemeinschaft „Smart Meter Rollout“ und der dafür eigens gegründeten Arbeitsgruppe „aEMT & Steuern“ mit 13 Partnern.

Neben der Herausforderung des netzdienlichen Steuerns treibt den Messstellenbetreiber die Wirtschaftlichkeit des Smart Meter Rollouts um. Auch hier hat die MITNETZ STROM das multikriterielle Optimierungstool „MukrO“ entwickelt, welche den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt des Zählerwechsels ermittelt. Dabei berücksichtigt werden alle gesetzlichen Vorgaben – auch für Einspeiseanlagen und dem Zählerwechsel auf Kundenwunsch – sowie die technischen und geografische Gegebenheiten der Messlokation. So erhalten die Stadtwerke einen perfekten Rollout-Plan in dem alle Kosten und Erlöse, die durch den Zählerwechsel entstehen, exakt ermittelt werden. Ab 1. Januar 2024 steht dieses Portal als Web-Service SaaS- Lösung für eigene Berechnungen interessierten Stadtwerken zur Verfügung.

Mit all diesen Lösungen bieten MITNETZ STROM und exceeding solutions GmbH eine SMRO Full-Service-Dienstleistung für Stadtwerke und weitere Messtellenbetreiber an.

Kontakt | Impressum

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH

Industriestraße 10

06184 Kabelsketal

Tel. +49 345 216 3713

Ulrike.Kreissig@mitnetz-strom.de

www.mitnetz-strom.de

exceeding solutions GmbH

Otto-Eißfeldt-Straße 4

06120 Halle (Saale)

Tel. +49 345 566037 0

info@exceeding-solutions.de

www.exceeding-solutions.de

Alles aus einer Hand – und auch noch einfach verwaltet:

Energieautomatisierung mit Sprecher Automation

Mit unserer modular aufgebauten, hoch verfügbaren Hard- und Softwareplattform SPRECON decken wir sämtliche Gebiete der Energieautomatisierung ab: Stations- und Kraftwerksleittechnik, (Netz-) Schutztechnik, Fernwirktechnik sowie Netzleittechnik und Visualisierung.

Wir stellen Ihnen genau die Lösung zusammen, die am besten für Ihre Anforderungen geeignet ist und integrieren bei Bedarf auch externe Geräte. Übrigens: Auch bestehende Anlagen, die ein kleineres oder größeres Retrofit benötigen, können mit Geräten der SPRECON Plattform ohne Weiteres um- bzw. nachgerüstet werden!

Intelligentes Gerätemanagement

Kontakt & Impressum

Linz | Wien | Berlin | Dortmund | Erfurt | München

info@sprecher-automation.com

www.sprecher-automation.com

IM GESPRÄCH MIT

Die Westenergie ist der größte regionale Energiedienstleister und Infrastrukturbetreiber Deutschlands. Wo sehen Sie im kommenden Jahr die größten Veränderungen für Ihre Stromsparte?

Die Impulse, die die Bundesregierung 2022 mit dem sogenannten „Osterpaket“ gesetzt hat, kommen direkt in den Verteilnetzen an. Das ist gut, denn bis 2030 wollen wir 215 GW PV- und 115 GW Windenergieleistung in die Netze integrieren. Rund ein Zehntel davon wird rechnerisch bei der Westnetz angeschlossen werden. Das merken wir schon heute deutlich.

Können Sie dazu konkrete Zahlen nennen?

Gerne. Die Westenergie-Gruppe hat bis 2022 rund 265.000 PV-Anlagen an das Netz angeschlossen, bis 2030 erwarten wir rund 940.000 zusätzliche Solaranlagen auf Gebäuden. Schon 2023 werden wir voraussichtlich 120.000 Anschlussbegehren bearbeiten, für Standardanlagen unter 30 kWp wird das bei uns inzwischen automatisiert über ein Onlineportal erledigt. Größere Solarprojekte und Windanlagen sind beim Anschließen etwas aufwendiger, aber auch da sind wir gut unterwegs.

Und das ist nur die Einspeisung…

Genau, denn es müssen auch neue elektrische Verbraucher eingebunden werden, die einen vergleichsweise hohen Strombedarf haben und unter Umständen gleichzeitig abrufen. Wir rechnen in unseren Netzge- bieten mit 1,8 Millionen Elektrofahrzeugen und 880.000 Wärmepumpen bis 2030. Künftig können die Netzbetreiber den Anschluss von Wallboxen oder Wärmepumpen nicht mehr verzögern, wenn sie Engpässe be- fürchten. Sie dürfen aber steuernd eingreifen. Damit rechnen wir zunächst – wenn überhaupt – nur in absoluten Ausnahmefällen. Engpässe in der Niederspannung sind ausgesprochen selten.

Welche Herausforderungen leiten sich daraus ab?

Wir müssen einerseits die Infrastruktur massiv ausbauen: Egal, ob Umspannanlagen, Trafos oder Ortsnetzstationen – von all diesen Netzkomponenten werden wir signifikant mehr brauchen, um die neuen Einspeiser und Verbraucher zu integrieren. Zudem müssen die Netze konsequent bis in die unteren Spannungsebenen digitalisiert werden, um auch hier die Sichtbarkeit und Steuerbarkeit sicherzustellen.

Zum Stichwort Netzausbau: Haben sich die Genehmigungsverfahren inzwischen beschleunigt?

Auf den höheren Spannungsebenen können wir das noch nicht feststellen, die Prozesse sind nach wie vor sehr aufwändig – und teilweise immer noch analog. In der Mittel- und Niederspannung haben wir, zum Beispiel bei Aufbruchgenehmigungen für Strom- oder Breitbandnetze, immer wieder mit unterschiedlichen Herangehensweisen bei den kommunalen Behörden zu tun. Kurz: Netzausbauprojekte gehen leider noch nicht ganz so schnell wie wir es uns wünschen.

Sie sprachen gerade das Thema Digitalisierung an. Das ist definitiv die zweite große Herausforderung, der wir uns stellen– und zwar in unseren internen Prozessen, an der Kundenschnittstelle und im Netz selbst. Im Zuge der Regelungen rund um §14a EnWG brauchen wir sehr zeitnah Transparenz und mittelfristig weitestgehend automatisierte Prozesse in der Mittel- und Niederspannung. Wir wollen in den nächsten Jahren die Niederspannung besser beobachten können, sprich: einen großen Teil der Ortsnetzstationen mit digitaler Messtechnik und entsprechenden Analysetools ausstatten. Dabei werden intelligente Messsysteme in die Netzzustandsbewertung einbezogen. Dazu beteiligen wir uns an verschiedenen Pilotprojekten im Konzernverbund. Wir brauchen also Kupfer mit Köpfchen.

Und wie sieht es mit den Kosten aus?

Die Investitionen im Netzbereich werden sich wohl verdreifachen. Das schaffen wir besser, wenn wir planbare Rahmenbedingungen und eine angemessene Verzinsung bekommen. Aber klar ist doch auch: Ein stabiles Netz für eine sichere und im Endausbau klimaneutrale Stromversorgung gibt es eben nicht zum Nulltarif. Der Großteil der Kosten wird übrigens durch die dezentrale Einspeisung verursacht, denn Wind- und PV-Anlagen entstehen meist abseits der großen Verbrauchsschwerpunkte. Wo immer man dabei bündeln kann, spart man Geld. Eine weitere Alternative zum Ausbau wäre die verstärkte Nutzung von Netzspei- chern, da sind die Möglichkeiten leider noch begrenzt.

In den kommenden Jahren will die Westenergie wachsen. In welchen Bereichen?

Neben all den technischen Aspekten legen wir einen starken Fokus auf den Ausbau unserer Belegschaft. Denn für das, was wir uns vorgenommen haben, brauchen wir qualifizierte und motivierte Menschen. Wir haben – vor allem als Reaktion auf das Osterpaket – 2023 unser Team um rund zehn Prozent aufgestockt und hoffen, dass wir diesen Kurs trotz des engen Arbeitsmarktes fortsetzen können. Zudem haben wir spannende Projekte gestartet, um die neuen Mitarbeitenden schnell einzubinden. So sorgen wir etwa dafür, dass die neuen Kollegen und Kolleginnen an ihrem ersten Tag im Job schon alles haben, was sie benötigen – vom Handbuch bis zur persönlichen Schutzausrüstung – und sich schon vor dem Start bestmöglich vorbereiten können. Auch im Personalwesen arbeiten wir verstärkt mit digitalen Tools, wie etwa digitalen Lernplattformen für die unterschiedlichen Berufsfelder. Ich bin wirklich stolz zu sagen, dass wir als Arbeitgeber gefragt sind, und das soll natürlich auch so bleiben. (pq)

Gemeinsame Gleichstromverbindung

50Hertz, TenneT und TransnetBW realisieren im Rahmen der neuen Kooperation Strom-NetzDC gemeinsam die vier neuen Gleichstromverbindungen NordOstLink (DC 31/32) (TenneT und 50Hertz), OstWestLink (DC40) (TenneT und 50Hertz), NordWestLink (DC41) (TenneT und TransnetBW) und SuedWestLink (DC42) (50Hertz und TransnetBW) mit Option auf einen Abzweig nach Bayern (DC42plus, TenneT als Projektpartner).

Die geplanten Gleichstromverbindungen sollen durch neuartige Verfahren miteinander vernetzt werden. Außerdem entstehen durch die neuen Leitungen zwischen West und Ost erstmals Kreuzungen zwischen den Gleichstromleitungen, was die Steuerung der Lastflüsse vereinfachen und gleichzeitig die Resilienz des Übertragungsnetzes erhöhen soll. (pms)

www.transnetbw.de

www.tennet.eu

www.50hertz.com

Blick in die Energiezukunft

Was passiert in Markt und Netz, wenn neue Verbraucher und Erzeuger integriert werden? Diese Frage will der interaktive Transformationsatlas des Fraunhofer IEE beantworten. Für die Analysen wurden detaillierte szenariobasierte Modellierungen bis zum Jahr 2045 durchgeführt, mit einer zeitlich wie räumlich hochaufgelösten Darstellung der jeweiligen Erzeugungs-, Last- und Netzsituationen, einschließlich der Bewirtschaftung von verbleibenden Engpässen (Redispatch). Ebenso stellt der Atlas dar, welchen Beitrag Flexibilitätsoptionen zur Beseitigung von Netzengpässen leisten können. Nutzer:innen haben die Möglichkeit, deren Zu- sammenspiel interaktiv nachzuvollziehen und eigene Auswertungen vorzunehmen. (pq)

Ansätze für das „Klimaneutralitätsnetz“…

…haben die Übertragungsnetzbetreiber der Bundesnetzagentur mit dem überarbeiteten zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans vorgelegt. Er umfasst insgesamt 6.200 zusätzliche Trassenkilometer, 6.000 Kilometer bestehender Trassen sollen verstärkt werden. Weiterhin sehen die ÜNB Bedarf für fünf weitere Gleichstromverbindungen sowie für den vorgesehenen Ausbau der Windenergie auf See weitere 34 Offshore-Anbindungssysteme vor.

Kostenspirale

Foto: iStock.com / Leonsbox

Dass der Netzausbau für die Energiewende teuer wird, war bereits vor dem Ukrainekrieg klar – der BDEW rechnete 2021 mit etwa 102 Milliarden Euro für den Ausbau der Stromnetze an Land bis 2030, heute gehen Experten von rund 175 Milliarden aus. BET berechnete jüngst die Investitionen für ein exemplarisches kleineres EVU bis 2030 mit knapp 28,5 Millionen Euro. Kostentreiber sind neben der notwendigen Beschleunigung unter anderem die gestiegenen Rohstoffpreise. Die Bundesnetzagentur beabsichtigt nun, Netzbetreiber mit besonders hohen Kosten durch den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung zu entlasten und Stromverbraucher fairer an den Kosten zu beteiligen. (pq)

Vom Block zum Baukasten

Mit einer eigenen modularen Lösung für die Systemsteuerung will 50Hertz künftig das bisherige Leitsystem ersetzen. Gleichzeitig möchte der ÜNB damit Impulse für eine zeitgemäße Digitalisierung der Prozesse auf allen Spannungsebenen setzen – die monolithischen Software-Lösungen mit definierten Funktionen und Prozessen, die vielfach im Einsatz sind, erwiesen sich angesichts der aktuellen Dynamik in den Übertragungs- und Verteilnetzen oft als zu starr. Ende September 2023 wurde mit dem neuen System erstmals eine Schaltung unter Strom an einer Sammelschiene im Umspannwerk Neuenhagen bei Berlin erfolgreich demonstriert. Zugleich startete die Übungsphase für den sogenannten Schattenbetrieb. Die vollständige Inbetriebnahme des modularen, digitalen Leitsystems im Regel- betrieb ist für 2025 geplant. In den nächsten zwei Jahren trainieren die Teams und Operator im Control Center, der Leitwarte von 50Hertz, den Einsatz der neuen Software im Alltag. (pq)

In der 50Hertz-Leitstelle will man für die Herausforderungen der Energiewende gerüstet sein. (Foto: 50Hertz Transmission GmbH)

AS4 für Netzprozesse

Die Bundesnetzagentur hat neue Modalitäten für den Datenaustausch zwischen Bilanzkreisverantwortlichen und Übertragungsnetzbetreibern genehmigt. Demnach beginnt die Umstellungsphase für das von ihnen durchgeführte Fahrplanmanagement ab dem 01.10.2024 und muss bis zum 30.11.2024 abgeschlossen sein. Ab dem 01.12.2024 ist die Kommunikation nur noch über den Übertragungsweg AS4 zulässig. Arvato Systems entwickelt in einem agilen Prozess und enger Abstimmung mit Kunden eine Lösung, bei der die zusätzlichen Anforderungen an das Format und die Fristeinhaltungen erfüllt sind. Dabei nutzt der IT-Dienstleister seine Produktiverfahrung mit AS4, um eine stabile und leicht anzubindende Lösung bereitzustellen, die den geforderten Sicherheitsstandards entspricht.(pq)

Mehr Stabilität, höhere Netzauslastung, weniger Redispatch

Im Umspannwerk Hamburg Ost hat der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz vier Phasenschiebertransformatoren (PST) in Betrieb genommen. Durch die bessere Lastflusssteuerung können Stromleitungen höher ausgelastet und mehr Erneuerbare Energien in das Stromnetz integriert werden. Die ersten beiden PST sind bereits seit November 2022 am Netz. Zwei weitere PST befinden sich seit Anfang Juni im Probe- und nun im vollständigen Betrieb. Wie 50Hertz vermeldet, haben die vier PST innerhalb von drei Mona-ten bereits dafür gesorgt, dass zusätzlich 450GWh Strom über das Übertragungsnetz von 50Hertz transportiert werden konnten. Der Einsatz der PST spare in den kommenden Jahren Redispatchkosten in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro. Außerdem sorge die bessere Lastflusssteuerung für mehr Stabilität im Stromnetz im Großraum Hamburg. (pq)

Pilotprojekt zur Spannungshaltung

Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz und die ENERTRAG SE als

großer Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen haben ein gemeinsames Pilotprojekt zur Blindleistungsbereitstellung durch Erneuerbare Energien gestartet. Bei Bertikow in Brandenburg sind

Windkraft- und andere erneuerbare Erzeugungsanlagen mit einer

Gesamtleistung von über 500 MW an das nahe gelegene 50Hertz-

Umspannwerk angeschlossen, die zukünftig die für die Spannungs-

haltung und damit Netzstabilität wichtige Blindleistung bereitstellen könnten. Im Pilotprojekt wollen ENERTRAG und 50Hertz auch

mit Blick auf einen künftigen Blindleistungsmarkt erproben, wie

der Blindleistungsabruf technisch in der Praxis funktioniert und

vertraglich ausgestaltet werden kann. (pq)

www.enertrag.com

www.50hertz.com

Am Umspannwerk Bertikow sind EE-Anlagen mit einer Gesamtleistung

von über 500 MW angeschlossen. (Foto: Enertrag SE)

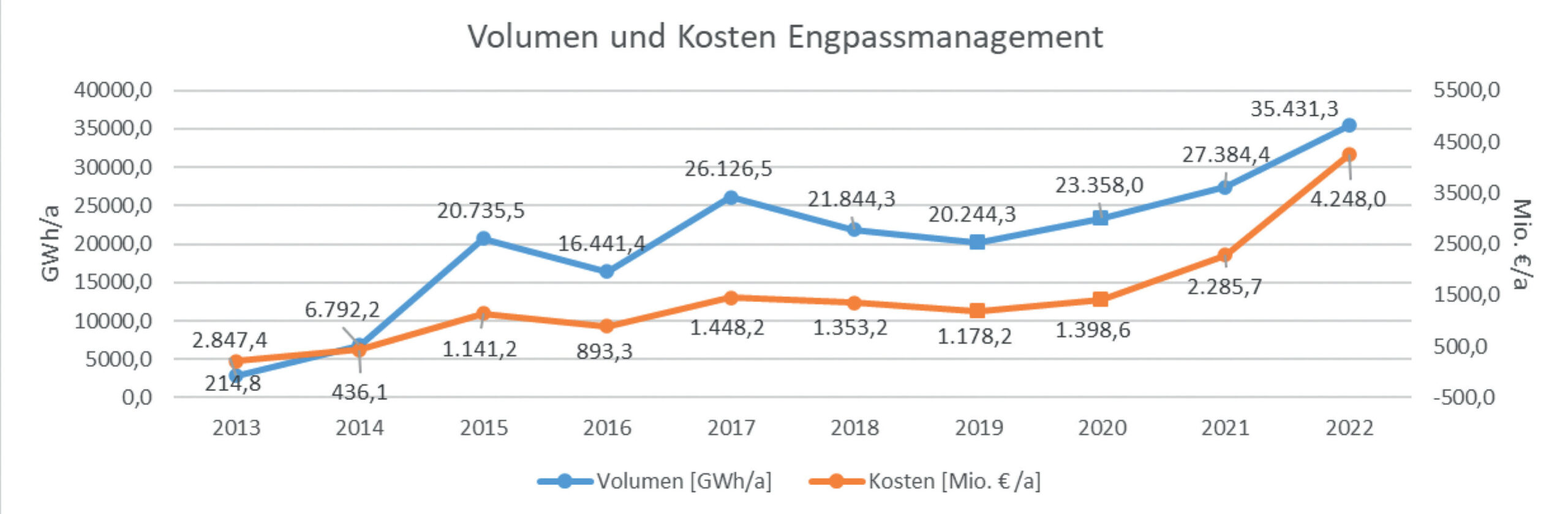

Redispatch 2.0

Das Großprojekt Redispatch 2.0 soll das bisherige Engpassmanagement durch ein dezentrales Verfahren ablösen. Knapp ein Jahr nach Ablaufen der Übergangsfrist erscheint die Überführung des neuen Regimes in die Praxis immer noch mehr als fraglich: Zum 01.08.2023 haben die großen Verteilnetzbetreiber in den Regelzonen von 50Hertz, TenneT und Amprion den bilanziellen Ausgleich ausgesetzt. Dieser markiert den wesentlichen Unterschied zum bisherigen Engpassmanagement und ist damit zentraler Bestandteil von Redispatch 2.0. (pq)

Bilanzierung auf DA/RE

Auf der DA/RE-Plattform wurde nun ein wichtiges Verfahren – die Bilanzierung nach dem Prognosemodell – erfolgreich getestet, wie die Initiatoren TransnetBW und Netze BW vermelden. DA/RE steht für „DAtenaustausch/REdispatch“ und ist die erste digitale Plattform zur netzbetreiberweiten Umsetzung von Redispatch 2.0. (pq)

Grafik: BDEW, Bundesnetzagentur

Forschungsprojekt LI-SA

Stabilität in Netzen mit geringer Trägheit bewerten

Noch wird die Netzfrequenz wesentlich über die Trägheit der Schwungmassen von Großkraftwerken stabilisiert. In naher Zukunft jedoch werden auch verteilte Anlagen die Netzdynamik über ihre Stromrichterregelung bestimmen. Vor diesem Hintergrund erforscht das Konsortium im Projekt LI-SA, wie mögliche Instabilitäten im Stromnetz rechtzeitig erkannt werden können. Den Schwerpunkt von LI-SA bildet die Entwicklung eines modularen Assistenz-Tools, das die heutigen Assistenzsysteme um dynamische Stabilitätsbetrachtungen ergänzt. (pq)

Steuern am digitalen Zwilling

Speziell für Stadtwerke und kleinere Energieversorgungsunternehmen, die erst am Anfang der Digitalisierung ihrer Netzprozesse stehen, hat Schneider Electric jetzt eine skalierbare ADMS (Advanced Distribution Management System)-Lösung auf den Markt gebracht. Sie trägt den Namen EcoStruxure Grid Operation und besteht aus einen SCADA- und einem Störfallmanagement- Modul, die unabhängig voneinander implementiert werden können – vor Ort oder cloudbasiert. Die Lösung ermöglicht unter anderem eine dynamische Netzführung nach §14a. (pq)

Ans Steuer

Die neuen Regelungen für §14a

- Der Netzbetreiber darf den Anschluss steuerbarer Verbraucher nicht mehr mit Verweis auf mögliche lokale Überlastung seines Netzes ablehnen oder verzögern.

- Droht eine akute Überlastung des Netzes, darf der Strombezug der Verbrauchseinrich-tungen auf bis zu 4,2 kW reduziert werden.

- Diese Maßnahme muss sich aus objektiven Kriterien der Netzzustandsermittlung anhand von Echtzeit-Messwerten ableiten und ist auf die Dauer der konkreten Überlastung beschränkt.

- Verbraucher:innen können eine direkte Steuerung einzelner Anlagen wählen oder von ihrem Netzbetreiber den Wert für einen zulässigen Strombezug erhalten.

- Wenn Maßnahmen zur Leistungsreduzierung durchgeführt werden, muss der Netzbetreiber dies in seiner Netzausbauplanung berücksichtigen. Zudem müssen Steuerungseingriffe auf einer gemeinsamen Internetplattform detailliert ausgewiesen werden.

- Im Gegenzug bezahlen Betreiber der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ein reduziertes Netzentgelt – entweder in Form eines pauschalen Abzugs oder einer Reduzierung des Arbeitspreises von 60 Prozent.

- Für technisch nicht entsprechend ausgestattete Anlagen gelten Übergangsregelungen bis maximal 31.12.2025.

(pq)

www.bundesnetzagentur.de/14aenwg

www.bundesnetzagentur.de/steuerbare-ve

In rund 500 Ortsnetzstationen des Netzbetreibers Stadtwerke Meerbusch Willich Service soll das Smart Grid Interface Modul von EMH die Voraussetzungen für das statische und dynamische Lastmanagement schaffen. (pq)

Die Stadtwerke München (SWM) wählten eine Komplettlösung, die die comtac AG gemeinsam mit den Partnern EPS Energy und ACAL BFI und in enger Abstimmung mit dem SMW realisierte. Sie ist mittlerweile als „Trafo Stationsmonitor (TSM)“ verfügbar. (pq)

Die Energienetze Mittelrhein (enm) haben mit dem modularen Netzanalysator Janitza UMG 801 eine kostengünstige Lösung gefunden, die exakt die für Betrieb und Planung benötigten Informationen liefert. Das Basisgerät verfügt über acht Strommesskanäle sowie vier Multifunktionskanäle und lässt sich modular auf bis zu 92 Strommesskanäle erweitern. (pq)

Aufgaben im digitalen Netzbetrieb mit möglichst wenig Hardware zu lösen und dadurch Kosten zu sparen, ist das Konzept von WAGO. Mit zwei neuen Zusatzapplikationen können Nutzer des Grid Gateway exakte Mittelspannungsberechnungen durchführen oder rONT-Stufenschalter ansteuern. (pq)

Automatisierte Netzanschlussprüfungen: FIT und DIgSILENT vertiefen Zusammenarbeit

Die beiden Unternehmen Fichtner IT Consulting GmbH (FIT) und DIgSILENT GmbH bieten durch Verknüpfung ihrer Kern-Komponenten Fichtner Digital Grid und PowerFactory schnelle, tragfähige und integrierte Lösungen zur optimierten Netzberechnung und Netzplanung im Stromsektor an. Dabei werden unter anderem die Methoden von PowerFactory zur Lastfluss- und Kurzschlussberechnung mit den Plattformeigenschaften des Fichtner Digital Grid Lösungsportfolios verknüpft, um möglichst automatisiert Netzanschlussprüfungen zu ermöglichen und Zielnetzplanungen zu vereinfachen. PowerFactory ist eine Netzberechnungssoftware. Das Lösungsportfolio Fichtner Digital Grid sorgt daneben für eine flexible Verzahnung der zunehmenden Anzahl von Prozessen rund um das Anschlusswesen und die einzelnen (Teil-)Disziplinen der Netzberechnung mit thematisch angrenzenden Bereichen wie z. B. Asset- und Regulierungsmanagement. (pq)

Foto: PSInsight GmbH

Dezentral in Bestandstationen messen und analysieren können Netzbetreiber mit der Edge Computing Lösung GridCal. Bei Bedarf lassen sich die Informationen zentral auswerten und Anlagen aus der Ferne steuern. Eine Cloudlösung ist nicht erforderlich, die Daten verbleiben beim Netzbetreiber. Dieses Konzept überzeugt zum Beispiel die Netzgesellschaft Niederrhein. Zur GridCal-Alliance gehören zahlreiche namhafte Partner, die bei Projekten unterstützen. (pq)

80 Verteilnetzbetreiber haben insgesamt 2.800 Ortsnetzstationen mit der Komplettlösung SMIGHT Grid2 intelligenter gemacht. Mit Sensorik, Software und Betrieb bis hin zur fertigen Datenanalyse bietet die Lösung auch kleineren Netzbetreibern Transparenz in der Niederspannung. (pq)

Missing Link zwischen Netz- und Messstellenbetrieb

Mit CLS ON haben EWE NETZ, RheinEnergie, Westfalen Weser Netz und GWAdriga ein Umsetzungs- und Betriebsmodell für das Schalten und Steuern flexibler Erzeuger und Verbraucher in der Niederspannung auf Basis der Smart-Meter-Gateway-Infrastruktur entwickelt. Nachdem erste Steuerboxen in der WIRK-PKI im „Manufakturbetrieb“ mit teilweise automatisierten Prozessen in Betrieb gegangen sind, soll 2024 die Gesamtlösung für weitere Verteilnetz- und Messtellenbetreiber zur Verfügung stehen, inklusive der automatisierten Abwicklung von CLS-Standardprozessen, Komponenten der Niederspannungsnetzführung sowie von dynamischen Tarifen. (pq)

Netzprozesse digitalisiert

Die Energieversorgung Halle Netz GmbH (Netzgesellschaft Halle) hat die technischen und kaufmännischen Prozesse rund um Instandhaltung, Investition und Abrüstung von Versorgungsnetzen abgebildet, optimiert und automatisiert – von der Vorplanung über die Projektierung und Projektbegleitung bis zum Projektabschluss digital. Dazu wurde eine neue Software zur Projektplanung und -durchführung auf Basis der Lovion-Plattform von GISA in die eigenen Prozesse implementiert. (pq)